米国IBM直伝の

マイグレーション手法

JBCCではメインフレームからIBM iへのマイグレーション・ビジネスを2004年にスタートさせている。その立ち上げの経緯を、「さらばレガシー移行センター」(以下、SLTC)でセンター長を務める板垣清美氏は、次のように話す。

「私は以前、日本IBMで他社メインフレームやオフコンからIBMプラットフォームへのコンバージョンを含むソリューション営業を担当していました。その日本IBMのコンバージョン・ビジネスは私が立ち上げたものですが、元を辿れば米国IBMが1970年代に確立していた他社機からのコンバージョン手法を、ほぼそのまま日本へ導入したものです。

JBCCでマイグレーション・ビジネスを開始するにあたって整備した『SLTCプロセス』と呼ぶ方法論もその米国IBMの変換プロジェクトの管理手法を下敷きにJBCC流にアレンジしたもので、いわばIBMの直伝です。米国IBMは1990年代以降ERPビジネスへ大きくシフトしたためにコンバージョンを前面に立てることはなくなりました。IBMの英知を集めたコンバージョンの手法は今、JBCCのSLTCプロセスのなかに脈々と息づいているというわけです」

JBCCのマイグレーション・ビジネスは2004年のスタート以降、順調に業績を伸ばしたものの2008年のリーマンショックを境に売上を大きく落とし、その後2012年にV字回復を果たし、以降堅調に右肩上がりを続けるという変遷を辿ってきた。

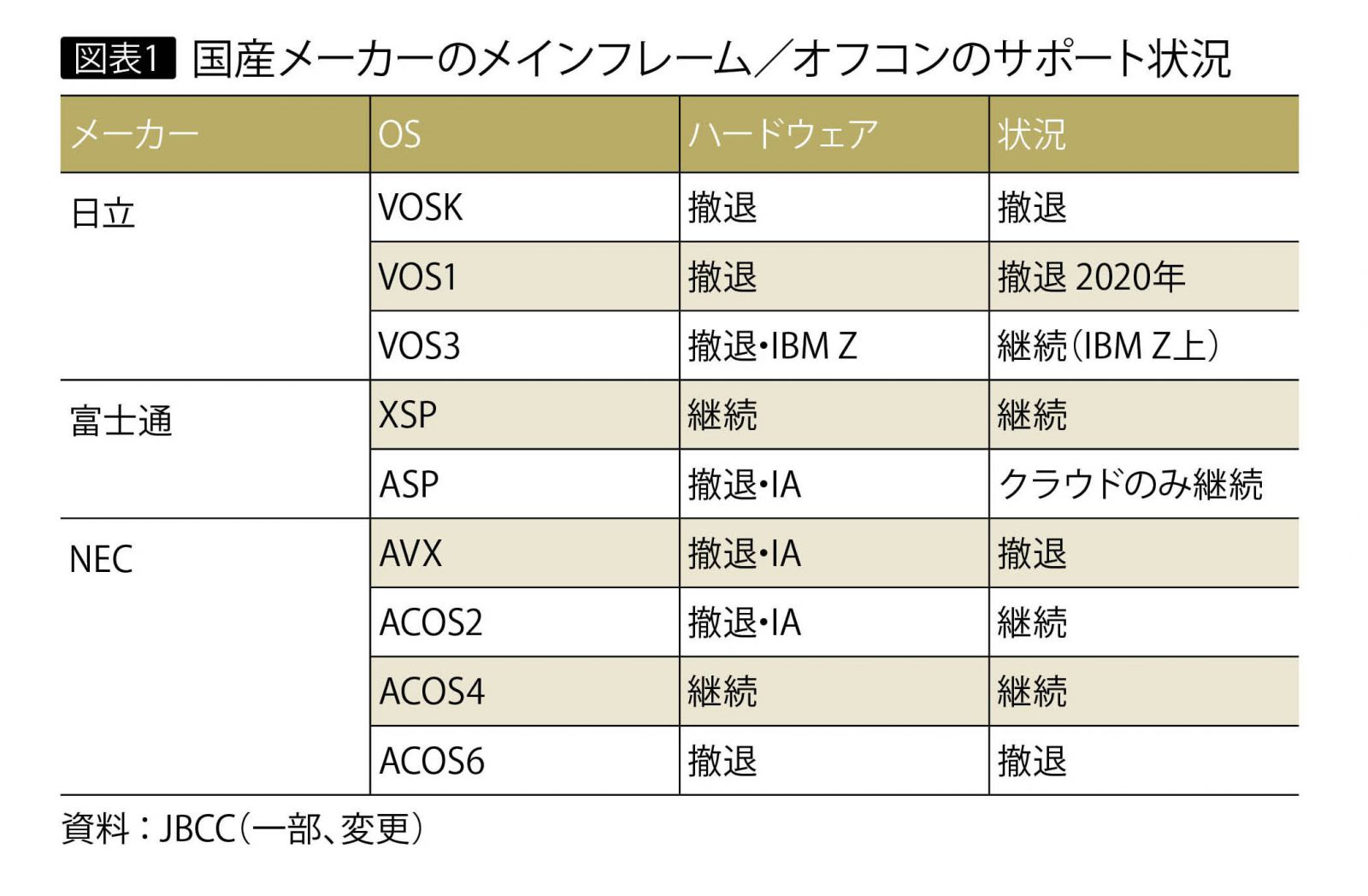

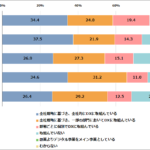

この推移について板垣氏は、「当社のマイグレーション・ビジネスはこれまで、中堅企業の中・小型メインフレームが中心でしたが、最近は大企業の大型メインフレームが対象となることが増えています。とくにこの2?3年は、一部の国産メーカーによるメインフレーム・ビジネスからの撤退・縮退の表明もあり(図表1)、強い追い風となっています」と述べる。

マイグレーション・ビジネスを開始して以降、14年間のマイグレーションの実績は107社(2018年9月現在)。常時、100社以上のメインフレーム・ユーザーにアプローチし、「50社以上の確度の高い見込み案件」をもつという。

ユーザーを魅了する

秘伝の技「びっくりデモ」

マイグレーションの案件は、「受注に至るまで3?4年かかるのは、ごく普通」と板垣氏は語る。「メインフレーム・ユーザーは5年単位に計画を立てるのが一般的で、新機種を購入した翌年から別プラットフォームへの移行を検討し始めます」(板垣氏)

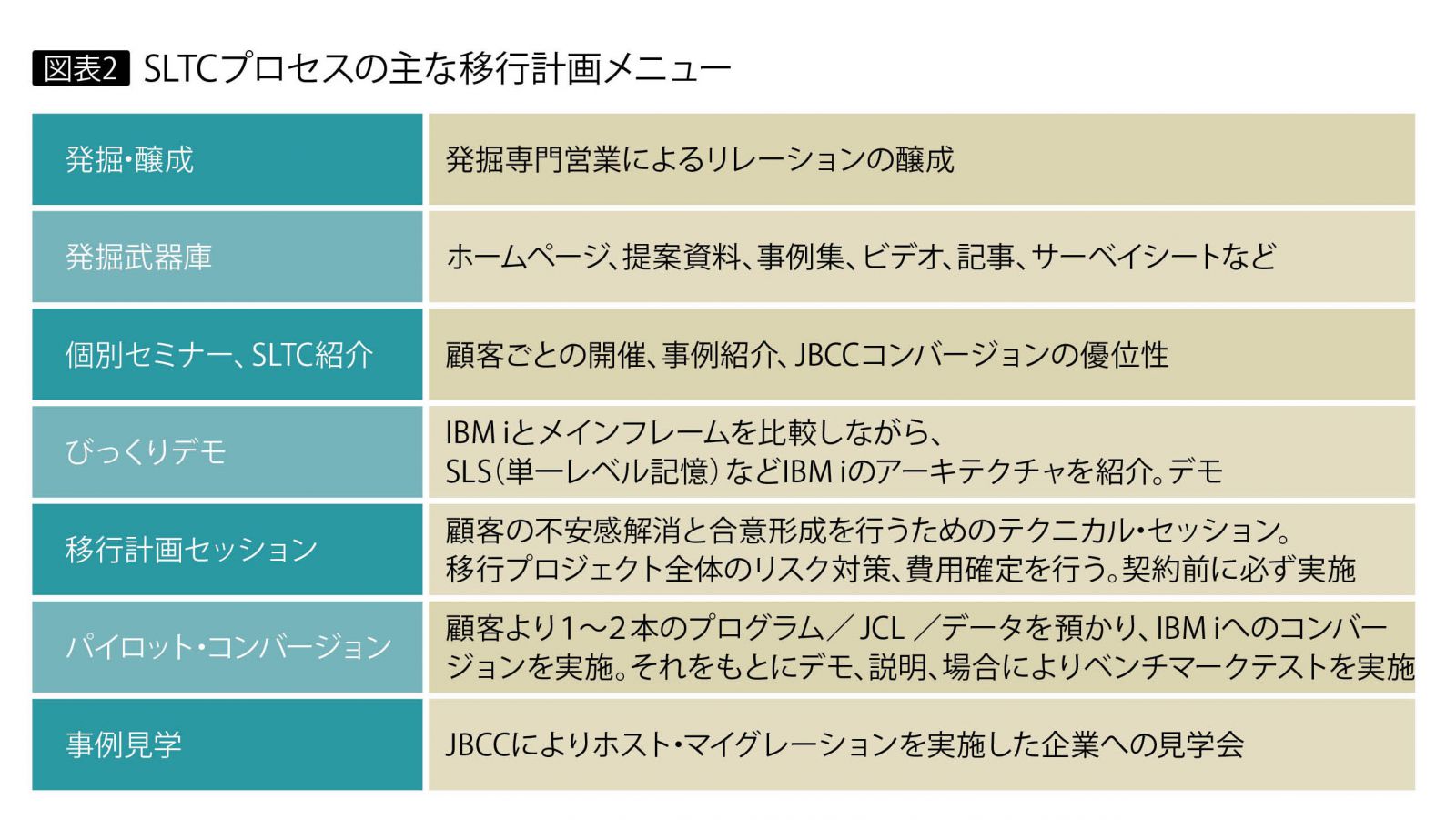

この長期にわたる営業を成功に導き、ユーザーにメインフレームからIBM iへの移行が確実に実現できるという安心感と十分な納得感をもってもらうために、SLTCプロセスでは多様なプログラムとメニューを用意している。

図表2が、SLTCプロセスの移行計画メニューである。この個々のメニューを顧客の目的や関心に応じて提示し、プレゼンテーションや実機デモを交えながら展開していく。とくにこのなかで「びっくりデモ」は、同社が「秘伝の技」と呼ぶセッションで、ユーザーが利用中のメインフレームとIBM iの技術を比較しながら、移行のメリットを解説するものだ。

「移行を検討しているお客様は、メインフレームの性能がそれほど上がらず、その一方コストが下がらないことに一様に不満と不安を抱えておられます。そして運用・保守性や使い勝手の向上に強い要望をもち、経営・業務データの見える化や、Web化・モバイル化・UIの向上などエンドユーザーのニーズに即応できる体制を強く望んでおられます。

IBM iは既にメインフレームを超える処理性能を有し、コストはメインフレーム利用の半分以下、オープン技術にも対応する拡張性・汎用性や、IBMが10年以上先までのロードマップを公表するなど将来性もあります。

ただし、そうした説明よりも、IBM iが備える単一レベル記憶(SLS)のアーキテクチャと技術、パフォーマンスを紹介すると、たいていのメインフレーム・ユーザーはびっくりされ、IBM iに魅了されてしまいます」(板垣氏)

そのユーザーの「びっくり」が、「びっくりデモ」の名称の由来で、「秘伝の技」と呼ぶ所以である。

無料の移行計画セッションで

本番想定のシナリオを提案

SLTCプロセスのなかでも「移行計画セッション」は、ユーザーが抱える業務課題と技術課題を俎上に乗せ、メインフレーム上の個々の資産をどのように整理し、どれをどう移行させるかを具体的に検討する、契約前の無料のセッションである。

「この移行計画セッションの段階で、本番の移行を想定したシナリオを具体的に作ってしまいます。そうでないとお客様は納得も安心もできず、移行を決断するための材料を得られないからですが、場合によっては事業部ごとに全システムを洗い出し、どれをコンバージョンし、どのプログラムを構築し直し、どれを分散サーバーへ外出しするかを、通信や接続機器の候補も含めて提示します。通常、3カ月ほどかかり、私どもも大勢の人員を投入し、総力を挙げて実施します」(板垣氏)

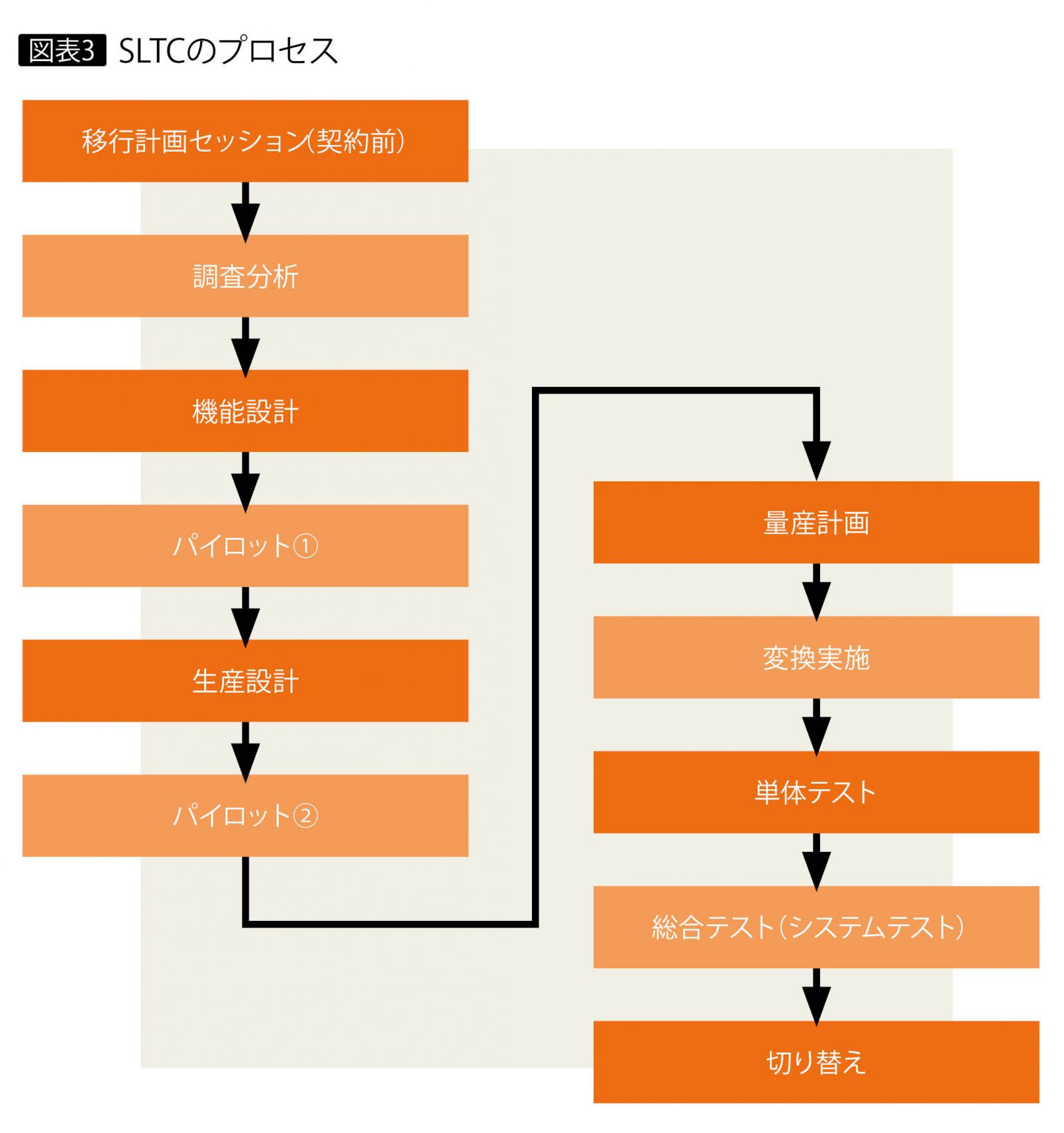

移行計画セッションを終えると、ユーザーのプログラムやJCL、データを用いて行う「パイロット・コンバージョン」へと進む。一連の移行計画メニューにより、移行プロジェクト全体のリスク対策、費用確定を行い、コンバージョンを開始する(図表3)。

このコンバージョンでは、JBCCが独自開発した機械変換ツール「LCP」(Language Conversion Program)を使用する。メインフレーム上のCOBOLプログラムを、LCPを使ってIBM i用COBOLプログラムに自動変換したときの変換率は、「テストまで実施して90?95%」を実現している。

板垣氏は、「コンバージョン・ツールにとっては“参入障壁”とも言えた、NHELP、EASY、ALPSといった国産メインフレーマー独自の簡易言語に対応したことによって、LCPの自動変換率は飛躍的に高まりました」と、LCPの進化も語る。

安心と早期移行のための

ストレートコンバージョン

JBCCのマイグレーションでは、メインフレームからIBM iへのコンバージョンに大きなウエイトを置く。これについて板垣氏は、次のように説明する。

「コンバージョンはあくまでも、お客様の業務フローが変わらず、その基幹業務システムを使い続ける、というのが前提です。業務フローがビジネスに合わなくなり業務規程を変えざるを得ないような場合は、いくらコンバージョンしても無駄を作るばかりで、システムを根本から構築し直すしかありません。

しかしメインフレームのお客様が、従来使用してきた基幹システムをすべて捨てざるを得ないようなケースは、ほとんどありません。

基幹業務システムはモザイク模様で、残すべきプログラムと変えるべきプログラムが入り組んでいます。その残すべきものを効率よく移行先のプラットフォームへ移せるのが、コンバージョンにほかなりません。コンバージョンならプログラム自体の変更がないので、移行先でも安心して利用でき、作り直しと比べて短期間に移行できるメリットがあります。このことは、移行までの時間に猶予のないユーザーにとって大きな力になっています」

移行後の再構築プランも

合わせて提案

板垣氏は「コンバージョンは、将来的な基幹再構築のための第一歩」と言い、「通常は、コンバージョンして移行した後の再構築のプロセスまでを含めて、ペアで提案します。そのため移行計画セッションのなかで、お客様の課題を子細に検討し、将来構想を実現するまでのロードマップを具体的に提示することも少なくありません」と話す。

JBCCはIBM iのビジネスでは国内トップベンダーで、IBM i上の基幹再構築で8000社以上の豊富な実績をもつ。また近年は、IBM i向けの見える化ツール「REVERSE COMET i」や業務の見える化ツール「Xupper」、そして高速開発ツール「GeneXus」を駆使して、IBM iとSoEシステムとの連携やハイブリッド・クラウドの構築で定評がある。

「問題・課題の多いメインフレームを捨ててIBM iへのコンバージョンにより安心・確実に移行することこそ重要で、そのうえで段階的に基幹再構築を進めるのが最も効率的で効果的なマイグレーションです、とお客様には申し上げています」と、板垣氏は語る。

[IS magazine No.21(2018年9月)掲載]