生成AIに対応した新機能として

「X-Analysis AI」登場

IBM iは、運用歴の長いユーザーが多い。長年にわたりアプリケーションの改修を繰り返してきた結果、システムそのものは独自の業務ニーズにきめ細かく対応した完成度の高さを誇る一方、長年にわたる改修の記録は正確には残されておらず、ブラックボックス化している例が少なくない。それが、次世代へのスキル継承を妨げる要因の1つであると指摘されている。

IBM i上で稼働するアプリケーション構造を可視化し、若手技術者に継承して次代を担う人材を育てていくために、昨今注目されているのが、アプリケーションの可視化・分析ツールである。そのリーディングソリューションと言えるのが、国内ではGxPが総販売代理店として提供する「X-Analysis」である。

X-Analysisはアプリケーション資産解析ソリューションとして、全世界で約5000社、国内では180社以上で利用されている。今年7月、その生成AI対応版として「X-Analysis AI」がリリースされた。

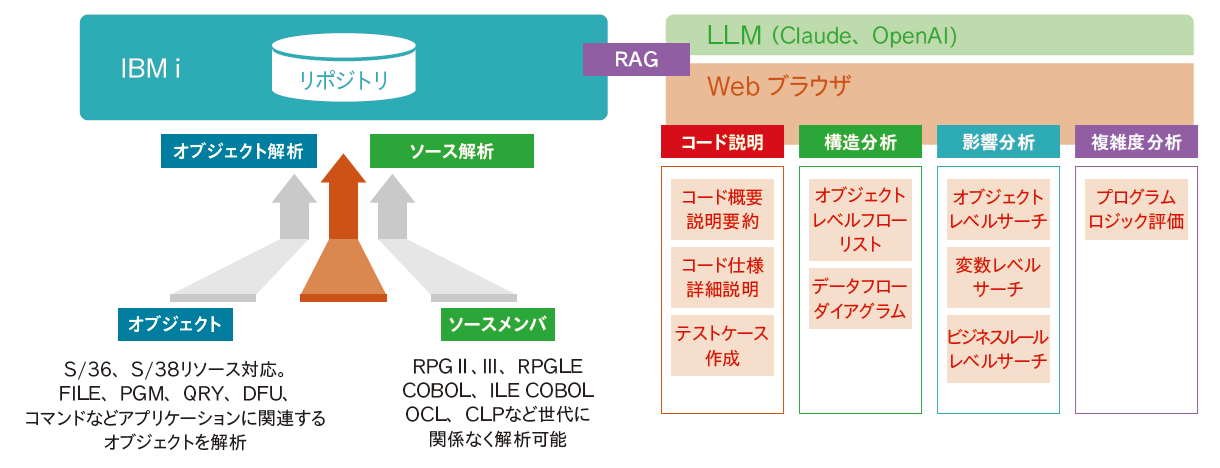

X-Analysis AIは、「X-Analysis Advisor」の新機能として位置づけられている。

X-Analysis Advisorは、世代を問わずオブジェクトとソースコードの双方を解析し、短時間でアプリケーションリソースの構造、構成要素、関係性、フローなどを可視化する。またビジネスルール、変数、ファイルフィールドなどへ変更を加えた場合の影響範囲をシステムの挙動に沿って追跡でき、アプリケーションの問題箇所や複雑性の要因を抽出して品質改善に関する情報を提供する。

このX-Analysis Advisorの新機能が、X-Analysis AIである。

新規ユーザーは、この新機能が実装されたX-Analysis Advisorを従来版と同じ価格で購入できる。また既存ユーザーは保守契約を結んでいれば、X-Analysis AIを利用可能なバージョンに無償でアップグレードできる(ただしOpenAI、Claudeなど大規模言語モデルの従量課金制のAPI利用料金は発生する)。

X-Analysis AIの最大の特徴は、分析・可視化の心臓部と呼ぶべきリポジトリを、生成AIのRAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)として活用する点である(図表1)。

これにより、LLM単体の場合に比較して、ソースコード単体を中心とした分析だけでなく、アプリケーション全体の分析を可能とし、また不正確な回答(ハルシネ―ション)を抑止して、精度や正確性を向上できる。常に現実のアプリケーション資産に基づいて回答するので、精度は極めて高くなるわけだ。

生成AIとリポジトリの連携が

精度向上の決め手に

X-Analysis AIの特徴は、以下の3つにまとめられる。

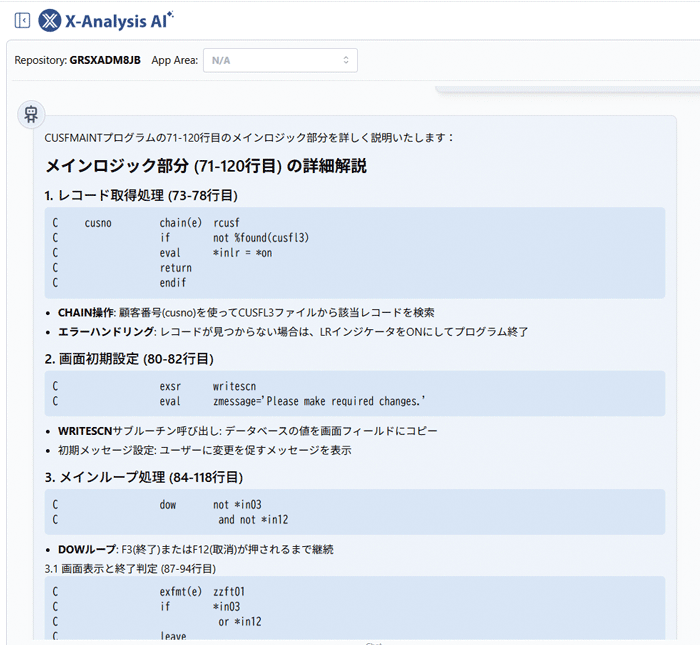

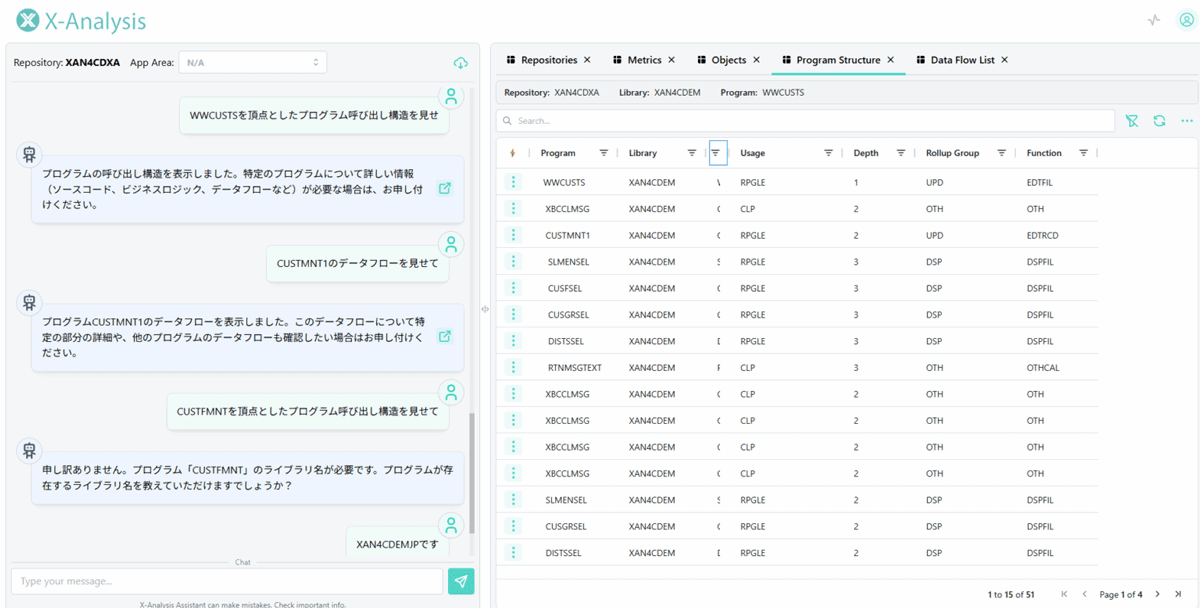

1つ目は、リポジトリを自然言語で調査できるようになること。調べたいことを普通の言葉(日本語)で依頼し、普通の言葉で結果の説明を得られる(図表2)。

生成AIとリポジトリの連携により、あらゆるアプリケーションの関連情報やフロー情報を自然言語で調査できるようになる。

2つ目は、今まではEclipseベースであった操作環境が、Webベースでも可能になること。正確にはEclipseでもWebでも、どちらでも選択できる。IBM iには、Eclipseベースの統合開発環境である「IBM Rational Developer for i」(以下、RDi)が提供されている。

X-AnalysisはEclipse上でRDiと連携することも可能なので、RDiを使って開発している場合は、開発しながらX-Analysisを使えるという利便性がある。そのため、Eclipseの継続を望むユーザーがいるかもしれない。それに対応できるよう、EclipseでもWebでも操作画面は併用可能である。

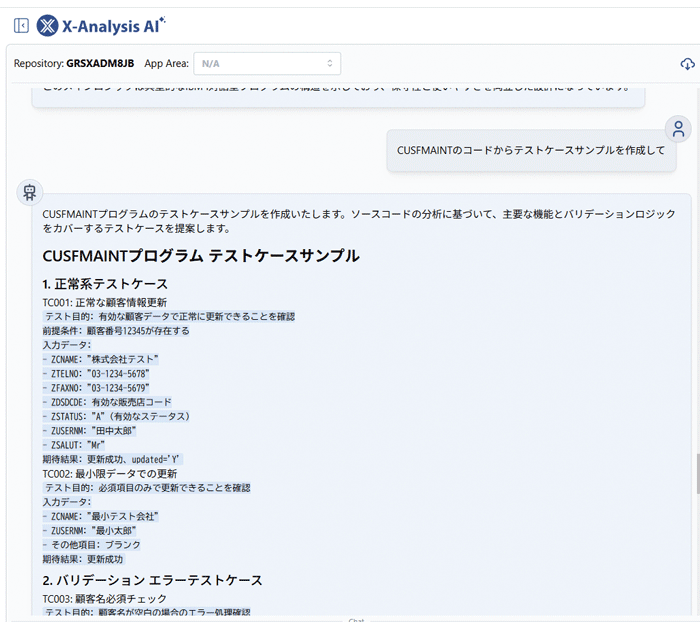

3つ目は、ソースコードの説明(図表3)とテストケース(テスト仕様書)の作成(図表4)が可能になったことである。

どちらもX-Analysis Advisorではサポートされていなかった新しい機能である。ソースコードの説明は、「仕様の概要レベル」「ソースコードのブロック単位の説明」「ソースコードの1行レベルの説明」などバリエーションがあり、これらを出力した後に応用的なプロンプトを投げることで、テストケース作成のほか、さまざまな生成AIとの会話を通した結果を得られる。また従来からのX-Analysis Advisorの機能も、もちろん会話形式で並行して利用できる。

X-Analysis AIは、大規模言語モデル(LLM)としてOpenAIとClaudeを採用している(セキュリティの高さから、同社ではClaudeを推奨している)。開発言語としては、RPG(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、FF)とCOBOL、CLなどに対応する。

LLMへはプロンプト、リポジトリへのリクエストに加えて、ソースコードを説明する場合にのみソースコードの一部を送信する。データベースの内容は送信されない。つまり送信されるのは最小限の情報のみなので、セキュリティ性を高く保てることも大きなメリットであろう。

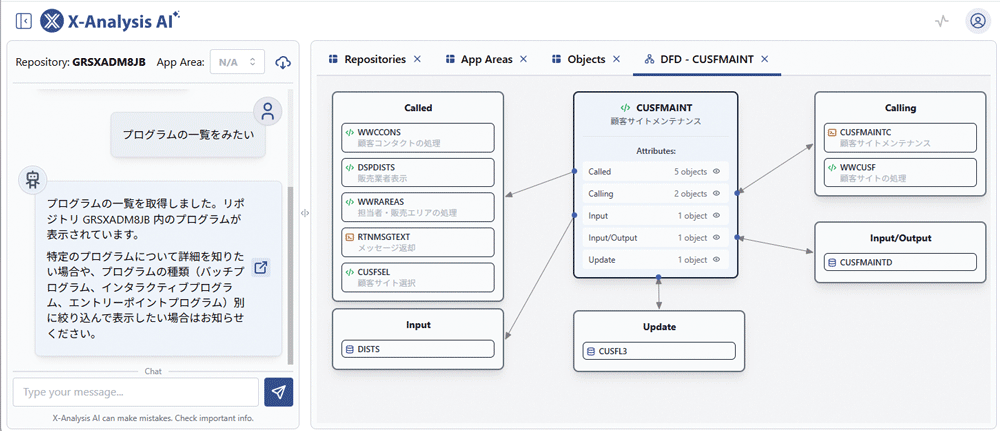

今後はデータフローダイアグラムの作成機能(図表5)なども、生成AI側に組み込んで機能強化を図っていくことになりそうだ。

自然言語で会話することで

世代継承ソリューションとして活用

X-Analysis AIではプログラムの概要説明、コーディング内容の詳細説明、テストケースの作成といった活用シーンを想定している。

自然言語でリポジトリを検索可能になることは、今までと比較して対象ユーザーの裾野が大きく広がることを意味する。

たとえば、日本語で「このプログラムを説明して」と質問しながら、該当するコードをハイライトすれば、自然言語で回答が得られる。リポジトリと連携しているので、コード単体だけでなく、全体構造や依存関係も理解できる。

これは経験の少ない若手の技術者でも、ベテラン技術者の助けを借りず、自分の力でアプリケーション全体の解析や影響分析などを調査できるようになることを意味する。

同社が導入メリットについて、「保守・開発効率の向上」「属人性の排除」に並び、「技術継承の支援」を挙げていることからも、X-Analysis AIがIBM i市場で求められている世代継承ソリューションとしての役割を担うことが予想される。

X-Analysisでは、AIを本来の意味であるArtificial Intelligenceに加え、Application Intelligenceという両義に捉えている。その意味を、X-Analysis AIは体現していくことになりそうだ。

[i Magazine 2025 Winter掲載]