クライムが提供している「Syniti Data Replication」(スィニティ データレプリケーション。以下、Syniti)は、米HiT Software(現在のBackOffice Associates )社が1994年に、旧DBMotoとして開発したリアルタイム・レプリケーションツール。2020年に、ブランド名を現在のSynitiに変更した。

ファイル連携・ファイル転送ではなく、テーブル単位で異種DB間を連携・同期する、いわゆるデータのレプリカ(複製)を作成するツールである。差分のみを転送可能なので、転送サイズやネットワーク負荷を最小化できる点に特徴がある。

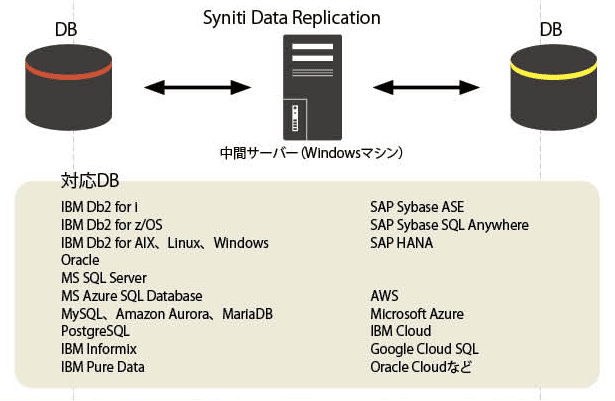

対象DBはIBM iのDb2 for iをはじめ、ORACLE、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Azure SQL Database、AmazonのRDS、Aurora、Redshift、Google Cloud SQLなど、メインフレームからオープン系、クラウド系と多岐にわたる。

中間サーバーとしてWindows OSにSynitiを導入し、対象DB側にはアダプタやエージェントをインストールしない、いわゆる「エージェントレス」での運用が可能。Synitiから各DBへは.NETドライバで接続する。IBM iへの接続には、.NETドライバのRitmo/iがバンドルされており、高速アクセスを実現している。

Syniti はバックエンドでSQLを実行しながら、「リフレッシュ」「ミラーリング」「シンクロナイゼーション」と、3つのレプリケーションモードを提供している。

「リフレッシュ」では、すべてのレコードをスキャンして、全件データをレプリケーションする。バルクインサート(複数行を1回のSQL文の実行で更新する)命令により、大容量データを高速に転送できる。

「ミラーリング」では、片方向の差分レプリケーションを実行する。ソースDBのトランザクションログを定期的に参照し、レコードされたトランザクションの差分のみをレプリケーションする。

「シンクロナイゼーション」は、双方向の差分レプリケーションを実行する。ソースDBとターゲットDBの双方のトランザクションログをそれぞれ参照し、レコードされたトランザクションを双方向で、差分のみをレプリケーションする。

参照間隔はデフォルトで60秒となり、ユーザーの要件にあわせて変更可能。参照間隔の設定でリアルタイムに近いレプリケーションを実行できる。

もともとはIBM iを起点に開発された製品だけあって、IBM iとの親和性の高さが特徴の1つであり、導入ユーザーの40%以上がIBM iユーザーである。

たとえばIBM iに特有のEBCIDCとUnicode間の文字コード変換を自動的に実行する。CCSID 5026/5035を標準サポートするので、IBM iの日本語文字を他のDBへ連携する時に発生しがちな文字化けを回避できる。

1990年代半ばからIBM iで利用されており、データ連携や移行、バックアップや災害対策、最近ではクラウドへのデータ移行など、多様な目的で導入されている。社内システムやWebアプリケーション、BIやレポーティングツール、さらに多様なWindowsアプリケーションで基幹データを活用する例が多い。

株式会社クライム

https://www.climb.co.jp/

[i Magazine 2022 Autumn(2022年11月)掲載]

特集 IBM iの連携力

PART1:注目されるIBM iの連携ソリューション

・オムニサイエンス:API-Bridge

・日販テクシード:ハイブリッドAPI開発スターターパック

・三和コムテック:ConnectCDC、ARCAD API

・クライム:Syniti Data Replication

・マジックソフトウェア・ジャパン:Magic xpi Integration Platform

・ソルパック:GoAnywhere MFT

・JBアドバンスト・テクノロジー:Qanat Universe、Qanat 2.0

・イグアス:i-Cross API

PART2:IBM i 最新連携事例

・株式会社フェリシモ

データ中心アーキテクチャに沿って

ファイル連携とAPI連携を使いわける

・日本ハム株式会社

・日本ハムシステムソリューションズ株式会社

IBM iの基幹データをAPIでAIシステムへ連携

・株式会社JRC

IBM iを中心にしたシステム構成から

データ連携が主役の将来構想へ