text=青田 健太郎 日本IBM

エッジコンピューティングに注目が集まる

その理由と特徴

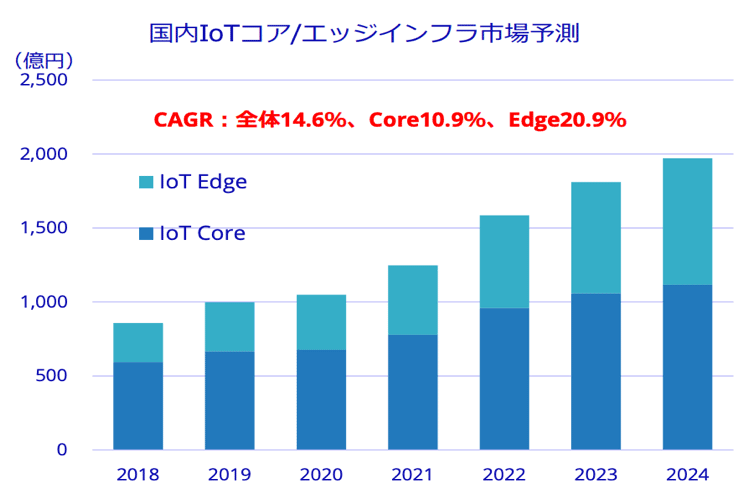

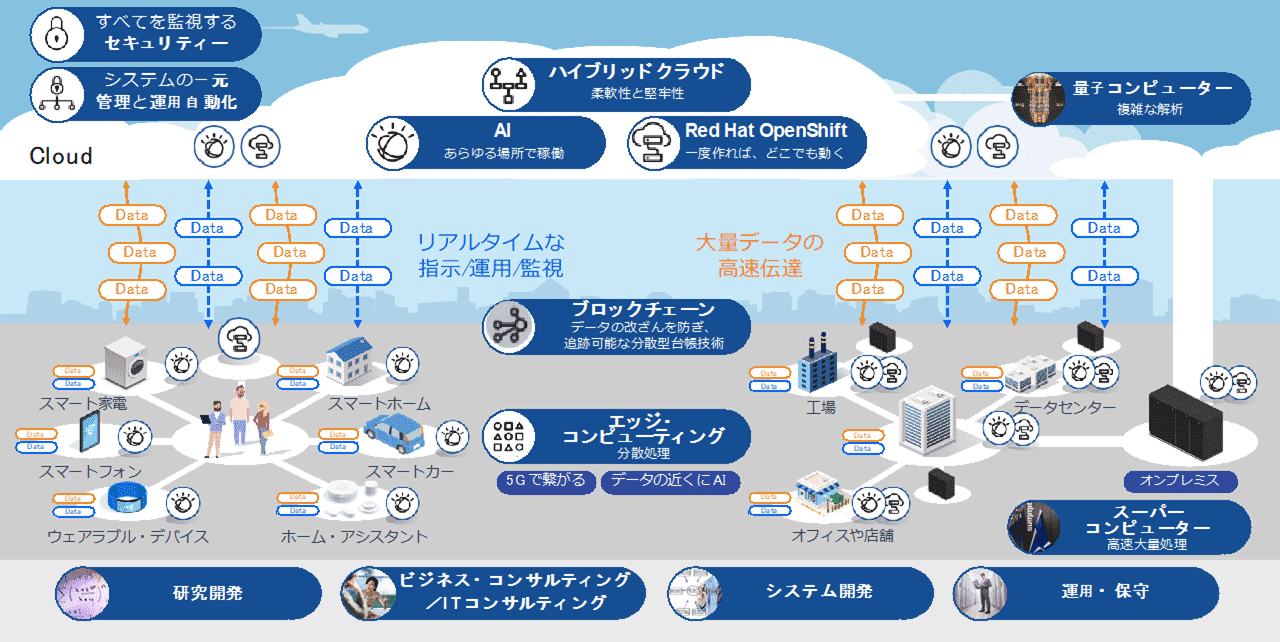

エッジコンピューティングとは一般的に、「利用者や端末と物理的に近い位置に処理装置を分散配置して、ネットワークの端点でデータ処理を行う技術の総称」であり、需要の高まりと市場の成長が注目を集めている。

とくに日本のエッジコンピューティング市場は、2019年から2024年までの5年間で、年平均成長率(CAGR)27.5%で拡大すると予測されており、世界の市場平均を上回る勢いで成長している(Japan MDI -5G Edge market analysis_19 December 2019)。

エッジコンピューティングがこれほどの注目を集める背景には、IoTシステムの浸透に伴って、以下のような課題が浮き彫りになってきたことがある。

① データ流量増加によるネットワーク負荷

② データ収集~処理に求められるリアルタイム性

③ 秘匿性の高いデータを扱う上でのセキュリティ担保

センサー・デバイスの低価格化・小型化を背景に、IoTはスマートファクトリーの領域などで導入が進んでいるが、接続されるデバイスが増え、ネットワーク上のデータ量が増加し、処理性能に対する要求が急激に増大したことが、「ネットワークの負荷軽減」「リアルタイム性」「セキュリティの担保」への要求拡大につながっている。

エッジコンピューティングの特色としては、以下の3つが挙げられる。

(1)データの発生源に近いところで分析・演算処理を実行するため、ネットワークに流れるデータ量を最小限に抑えられる

(2)同じくデータの発生源に近いところで分析・演算処理を行うため、フィードバックまでの遅延を最小化できる

(3)ネットワーク上を流れるデータが最小限で済む。すなわち、セキュリティリスクを最小化できる

前述の課題解決につながるという期待が、昨今のエッジコンピューティング市場の成長を支えている。

また5Gの普及・関連技術の進展も、市場の成長を後押しする大きな要因と言えるだろう。

高速大容量(eMBB)

高信頼低遅延(URLLC)

多数同時接続(mMTC)

5Gは上記3点を性能要件として定義しており、クラウドとエッジデバイス間をつなぐ通信技術として重要な要素である。言い換えれば、5Gの特性を最大限に活かすためのアーキテクチャが、エッジコンピューティングであるとも言える。

5Gは無線区間の通信性能を向上させる技術であり、基地局とサーバー間の有線区間は対象外である。有線区間がボトルネックにならないよう、エッジデバイス/サーバーでデータを処理し、この区間のデータ送受信を減らしてボトルネックを解消する。エッジコンピューティングと5Gは、互いの欠点を補完し、長所を伸長する非常に相性のよい技術である。

エッジコンピューティング&5Gがもたらす解決策

データ量と遅延、セキュリティリスクを最小化

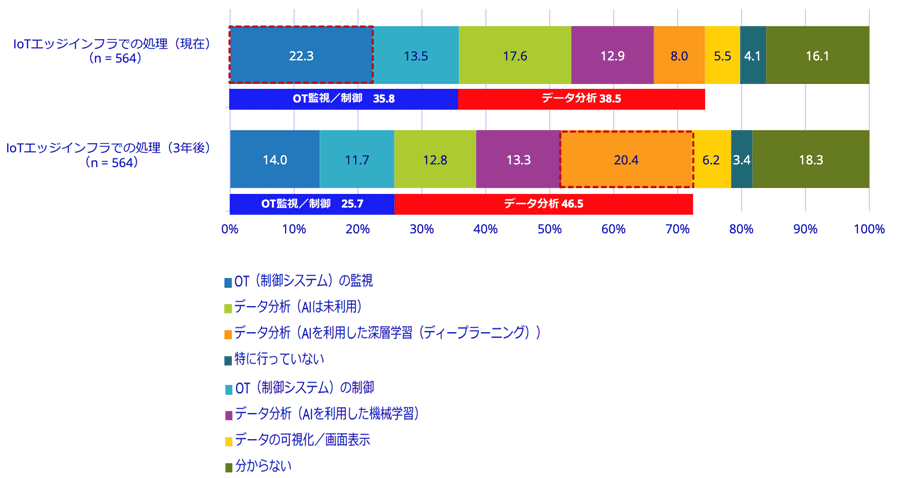

エッジコンピューティングは喫緊の課題を抱えているIoTシステムの現状に、具体的に何をもたらすのだろうか。

ネットワークに流れるデータ量を最小限に抑制

データ流量増加によるネットワーク負荷を解決できるのが、エッジコンピューティングの特徴である。

昨今はデータを収集して多様な分析を行うにとどまらず、「デジタルツイン」(物理空間にある情報をIoTやAI、ARなどで集め、送信されたデータを元に仮想空間に物理空間を再現し、あらゆるシミュレーションを実行する技術)の活用が進んでいる。

そのため収集するデータの量・種類・頻度すべてが飛躍的に増加し、さらにはフィードバックのために下りのデータ量も考慮しなければならない。

ゆえに、エッジコンピューティングと5Gに寄せられる期待は大きい。

フィードバックまでの遅延を最小化

データ発生源の近くで演算処理を行うので、フィードバック遅延の削減が期待できる。

たとえば一般的な工場のIoTシステムの場合、異常検知からフィードバックまでに許容される遅延は極端に小さい(数?数10msec)。リアルタイム性(要求される期限までに処理を完了できる性質)が要求される環境では、厳しい条件や制約の下であっても規定時間内に処理を完了しなければならない。

データの発生源やアクチュエータの近辺で処理を完結するエッジコンピューティングに寄せられる期待は、この観点からも大きい。

セキュリティリスクを最小化

ネットワーク上を流れ、サーバーに集約されるデータを削減することは、情報漏洩のリスクが下がることを意味する(エッジ側で適切にセキュリティ対策を講じることが前提。エッジ側で適切にセキュリティ対策が実施できなければ、分散型モデルであるがゆえに逆にリスクが拡大する)。

セキュリティ要件、すなわちCIAT(Confidentiality:機密性、Integrity:完全性、Availability:可用性、Traceability:追跡可能性)では、データ漏洩の予防(Confidentiality)のみならず、データの正確性・完全性を担保し(Integrity)、正当なアクセスを保証し(Availability)、一連の操作・アクセスの追跡可能性を保証しなければならない(Traceability)。

これらは管理対象が大きく、多様になるほど、管理が困難になる。エッジコンピューティングによりデータのライフサイクル・有効範囲を限定し、適切な管理手段を個別に採用すれば、限られたリソースで実現が可能となる。

エッジコンピューティング戦略

クラウドネイティブ、コンテナ、オープンテクノロジー

ここからは、エッジコンピューティング戦略に着目し、その特徴に触れる。

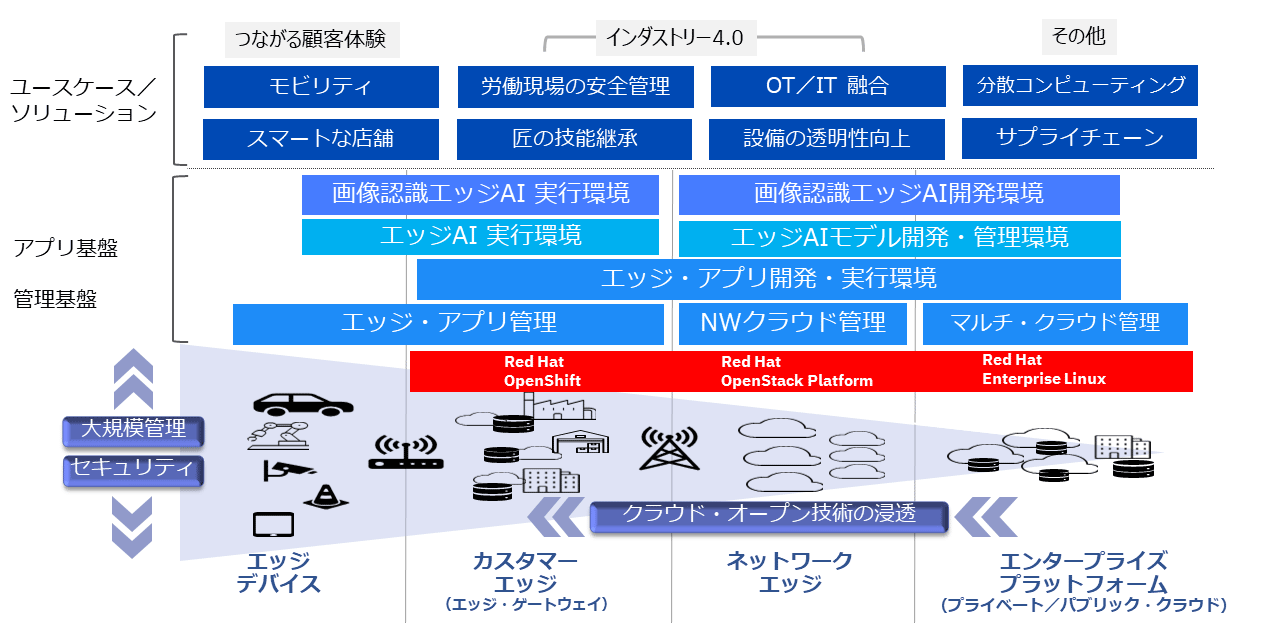

エッジコンピューティングと言うと、具体的な技術やサービス、導入事例に目が行きがちだが、まず明確なポリシーに則った「エッジコンピューティングの定義と戦略」が必要である。下記にその一例を示す。

クラウドネイティブ技術の展開と活用

クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングは、対立する存在ではない。クラウドコンピューティングでデータセンターに一極集中していたデータや計算リソースを、エッジデバイス/サーバーとの間で適切に再配分するのが、正しいエッジコンピューティングである。

エッジコンピューティングが目指すべき姿は、クラウドネイティブの技術・ノウハウをエッジに展開し、シームレスな連携を実現することである。

コンテナ技術を軸とした動的なサービス展開

エッジコンピューティングでは、デバイスの数や種別、動作するアプリケーションやAIモデルの配置は、環境や稼働条件によって変化する。

たとえば工場では、新しく建設されるラインに新たなセンサー・デバイスが導入され、品質基準の更新は画像認識AIモデルの更新を要求する。稼働状況の分析結果から運用を最適化するアプリケーションが開発されれば、エッジデバイス/サーバーへの配信が必要となる。こうした要件の変化に対して、初期に設計されたアーキテクチャが制約となってはならない。

このポリシーを実体化するために、コンテナ技術により開発されたアプリケーションやAIモデルの動的な配信を前提に設計することで、動的な環境の更新を自動化し、ユーザーをビジネスやITプロセスのモダナイゼーションに専念させる。

オープンテクノロジーの採用

エッジコンピューティングでは、多様なデバイス・センサーとそこで稼働するAIやアプリケーションがさまざまな条件の環境下で動作するが、市場には多種多様なAI・アプリケーションが存在する。ユーザー自身がこれらの仕様・特性を理解し、適切に選択し続けるのは極めて難しい。

こうしたなか、ベンダーロックインを回避しつつ、常に最適な選択を実現するためのキーワードが、「オープンテクノロジー」である。ここで言うオープンテクノロジーは、「目的達成に寄与する、標準化された技術」を指す。

こうした技術をベースにすることで、過去の実績を類似事例に展開したり、新たなオープンテクノロジーを採用して既存システムを更新し、変化する要望に対して常に適切な環境を提供できる。

エッジコンピューティング&5G サービスの活用事例

オランダ ロッテルダム港の取り組み

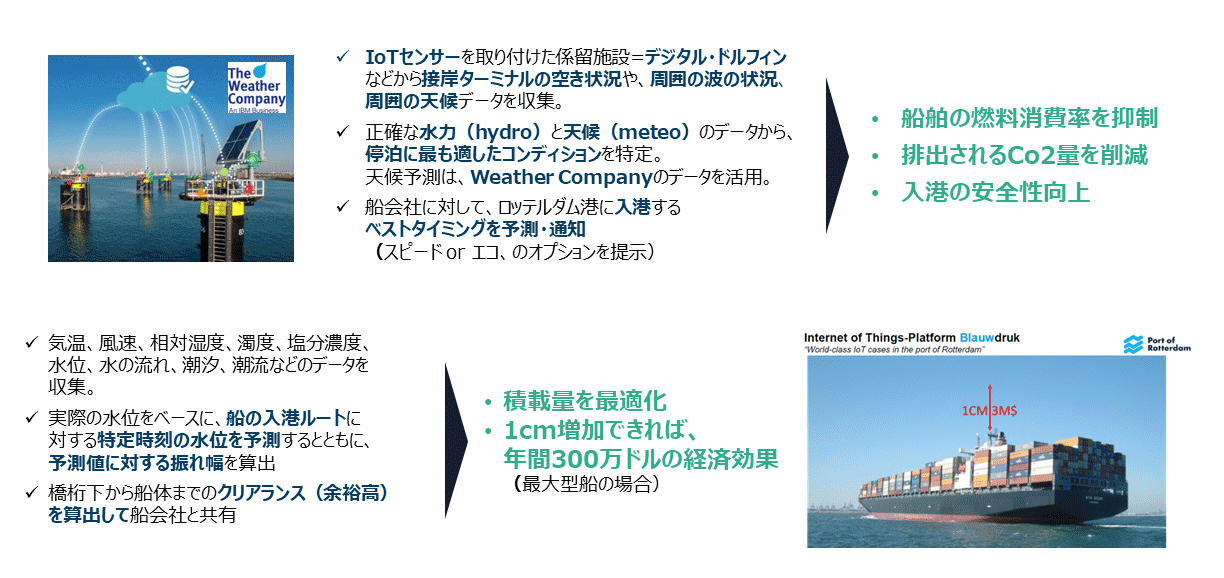

エッジソリューションの活用事例として、まずオランダにあるロッテルダム港(Port of Rotterdam)の取り組みを紹介する。

ロッテルダム港は欧州最大のコンテナ取り扱い量を誇る港で、構内の船舶を的確に管制し、スムーズな荷積み・荷降ろしを実現する必要があった。

そこでロッテルダム港を運営する港湾局は、エッジコンピューティングを活用した運航シミュレーションと船舶の自律運航により、課題解決に取り組んでいる。

このシステムはWatson IoT Platformによる水位モニタリングや異常検知、The Weather Companyのデータによる天候予測のほか、Cisco社のGateway & Kinetic、ArcGISをベースとした港湾管理システムなど、マルチベンダーでのエコシステムを形成しているのが特徴で、まさに前述した「オープンテクノロジーの活用」を体現した事例であると言える。

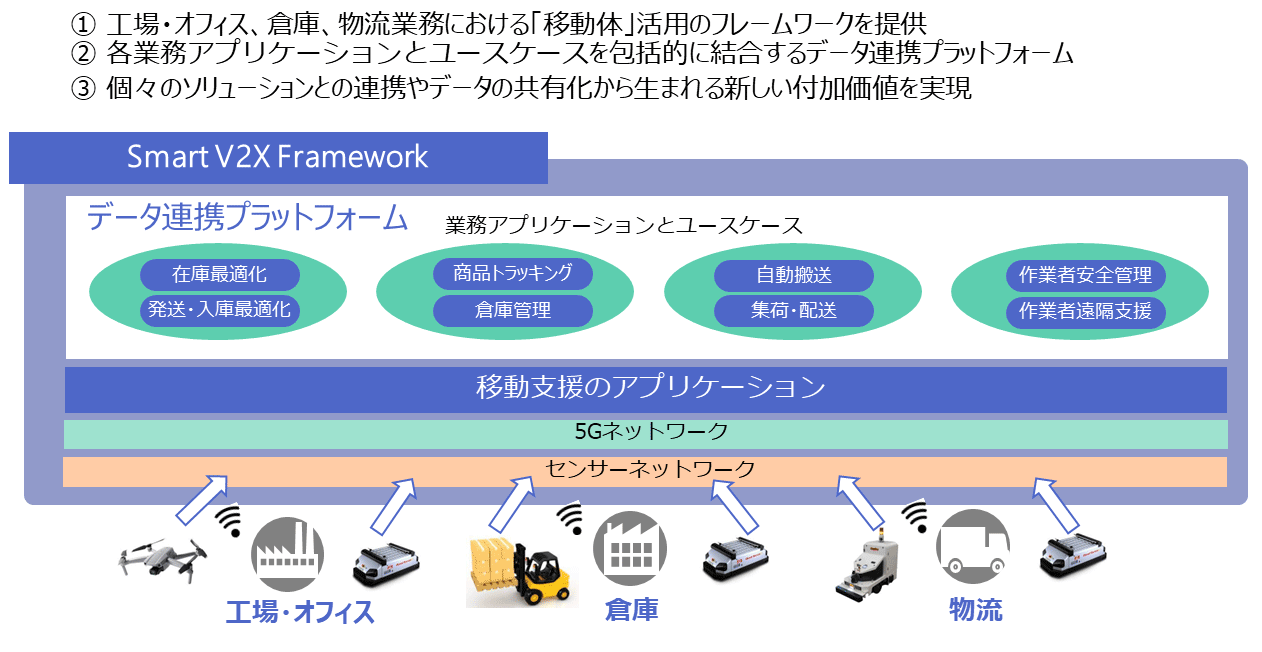

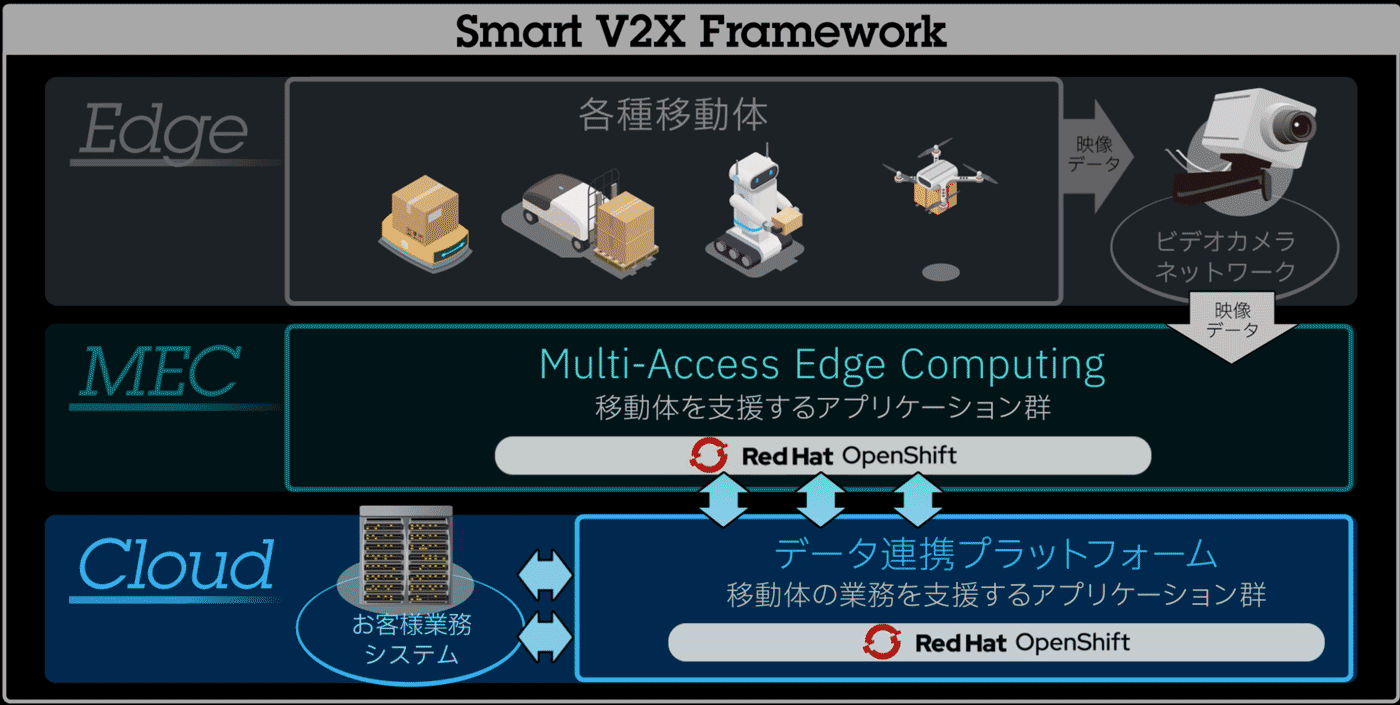

Smart V2X Framework

Smart V2X Frameworkは、エッジコンピューティング技術を利用して、移動体(AGVやAMSなどの無人搬送車)をリモートコントロールし、搬送業務を自動化するフレームワークである。

倉庫や工場内の搬送業務を自動化する手段として、AGVやAMSのような無人搬送車がある。多くの場合、これらには運用上の制約(施設内にガイド設置が必要、事前定義されたルートしか運行できない、など)がある。

高価なセンサーにより周辺を認識し、自律走行できる無人搬送車も存在するが、通常の無人搬送車と比較して非常に高価であり、導入をためらうケースが多い。

Smart V2X Frameworkはこうした課題に対し、無人搬送車にかかるコストを極力低く抑えながら(リモートコントロールの機能さえあれば、既存の無人搬送車を活用できる)、移動・運搬を自動制御し、リアルタイムに状況を判断し、最適なルートを選択することを目的に開発された。

無人搬送車のコントロールはエッジサーバーで実行し、さらにはクラウド上に構築された業務支援アプリケーションとの連携を実現する。クラウドサービスとエッジコンピューティングの高度な連携を実現するという意味合で、Smart V2X Frameworkに寄せられる期待は大きい。

エッジコンピューティング&5Gの今後

ここまでエッジコンピューティング&5Gの定義、期待、現状について説明してきたが、エッジコンピューティングは銀の弾丸ではない。向き・不向き(活用が適切な領域、不適切な領域)は当然存在するし、今後解決すべき課題はまだまだ残っている。

そこで今後進めるべき施策に触れ、本稿の締めくくりとしたい。

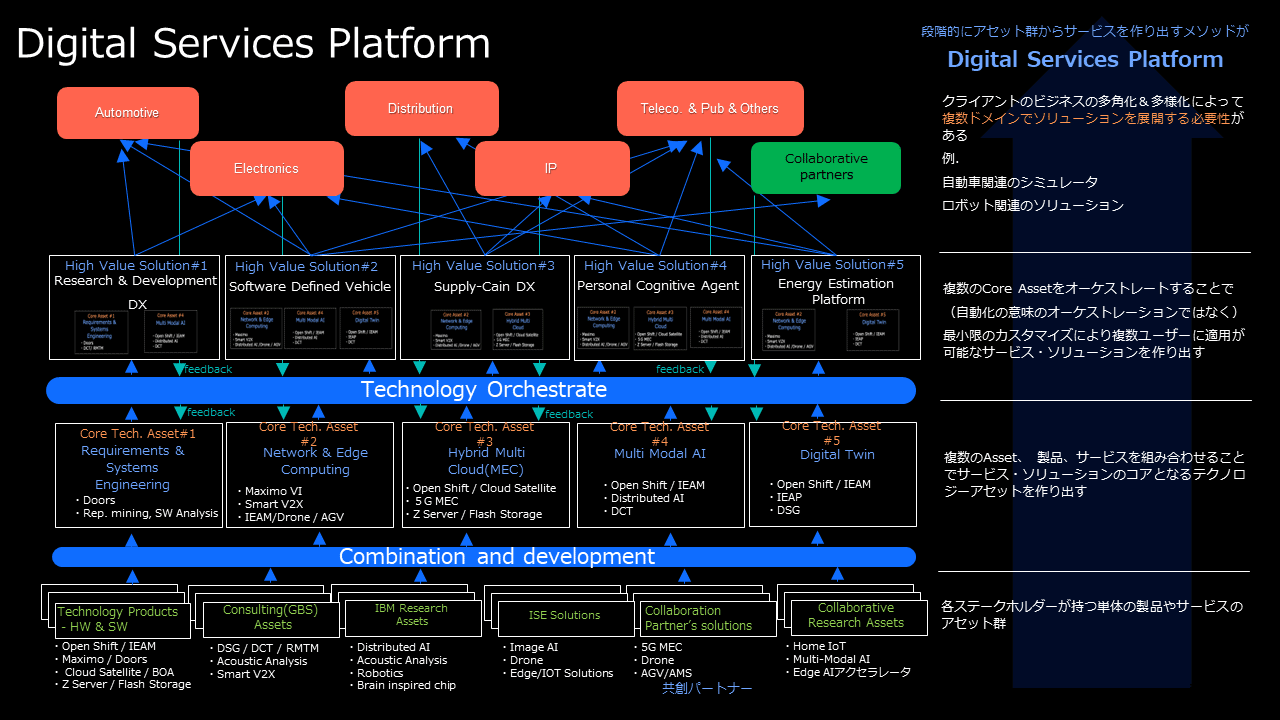

Digital Services Platform

エッジコンピューティング・サービスを幅広く展開していくには、顧客の課題を的確に捉え、具体的な解決策をできるだけ短期間で提供できるプラットフォーム、すなわちDigital Services Platform (DSP)が必要である。

このプラットフォームは、実績と信頼性の高い具体的なBasic Assetと、それらを組み合わせることで代表的なユースケース、すなわち顧客の課題解決に直結するCore Asset、それらが解決した具体的なユースケース事例の組み合わせからなるエコシステムを指す。

Basic Assetの層では、「オープンテクノロジー」に則った社内外の製品・サービスを積極的に取り込みつつ、Core Assetの層では、これらBasic Assetの組み合わせにより新しいソリューションを生み出す(bottom-up)。

その一方で、顧客課題の解決に直結するCore Asset(単体/複数Assetの組み合わせ)を模索し、必要な機能を新たなAsset開発にフィードバック(top-down)する。

Requirement-drivenでも Technology-drivenでもなく、双方から実現すべき姿にアプローチすることが、「エッジコンピューティングDSP」の目指す姿である。

デジタルツイン(シミュレーション)

エッジコンピューティングには少なくない初期投資が必要であり、その効果を事前に正確に予測することは困難である。

このようなケースで有効な手段と考えられるのが、デジタルツインである。デジタルツインとは現実世界で物理的に収集したデータを仮想空間上に再現し、そこで実行されたシミュレーション結果から予測し、結果を現実世界にフィードバックし、新たな価値を見出す仕組みである。

エッジコンピューティング導入前の環境を仮想空間上に再現し、エッジデバイスを複数のパターンで配置し、「データ流量」「AIの処理負荷」「電力消費量」をシミュレーションする。何千あるいは何万回のシミュレーション結果から統計的に最も理想的な組み合わせを、物理的にコストをかけることなく導出する。

日本IBMではこの考え方に沿って、デジタルツインでSDGsの効果を測定するシステムを開発中である。

参考サイト

◎エッジコンピューティング・ソリューション(日本IBM)

◎幕開ける“エッジコンピューティング時代” 先駆者の成功の秘訣は?(日本IBM)

著者

青田 健太郎 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM Consulting Technology Orchestration

Senior Project Manager / Senior Managing Consultant

TEC-J ステアリング・コミッティーのメンバー

日本語入力システムのソフトウェア開発者、車載組み込みソフトウェアのプロジェクトマネージャーを経て、2015年に日本IBM入社。IVI(In-Vehicle-Infotainment)開発のプロジェクトマネジメント支援、組み込みソフトウェアの品質管理コンサルティング、自動運転車両のアーキテクチャ開発支援など、多岐にわたる業務に従事。2019年からデジタルツインを応用した自動運転車両のシミュレーション評価システムの開発に携わり、以降領域を問わず、デジタルツイン/シミュレーション技術を応用したソリューションの開発・提案・プロジェクト推進をリードしている。

*本記事は筆者個人の見解であり、IBMの立場、戦略、意見を代表するものではありません。

当サイトでは、TEC-Jメンバーによる技術解説・コラムなどを掲載しています。

TEC-J技術記事:https://www.imagazine.co.jp/tec-j/

[i Magazine・IS magazine]