パーカッショニスト

エヴェリン・グレニーの聴き方

みなさん、こんにちは。春は新入社員、新学期、新年度と新しいものがきらきら輝いて、まるで日本中で人生の行進曲が奏でられているように感じます。日本を元気にする「ロゴスとフィシスの旅」も第9回となりました。

演奏と言えば音楽愛好家の方々のなかには、イギリスのパーカッショニストであるエヴェリン・グレニー(Evelyn Elizabeth Ann Glennie)をご存じの方もいらっしゃると思います。彼女は12歳のときに聴覚を失いながら、ティンパニーやさまざまな打楽器の演奏家として世界中で活躍しています。彼女のTEDのプレゼンテーションから少し引用します(*1)。

12歳のときに打楽器を習おうとしたら、先生にこう言われました。

「どうしたものかな。音楽は聞くことだからね」

「その通りです。それがどうかしましたか」

「この音やあの音をどうやって聞くのかね」

「先生はどうやって聞くのですか」

「ここで(耳を指して)聞くんだけど・・・・・・」

そこで私は言いました。

「耳からも聞くと思いますが、私は手や腕、ほほ骨や頭蓋骨、

おなかや胸、足やいろいろなところで聴くことができます」

と言って先生とともにティンパニーのチューニングをやるのですが、半音ずつ上げながら、指のほんの一部のところで細かな音程の違いを感知できることを、先生にも納得させました。

また音程だけでなく、音色の違いもわかります。そして先生と一緒に教室の壁に手を当てて楽器の音を聞くと、耳だけを頼りにすると捉えられない音の広がりをお互いに聴きとることができました。

エヴェリンはその後、耳が聞こえないという理由で一度は断られた英国王立音楽院に入学し、現在はプロフェッショナルとして大活躍をし、グラミー賞など数々の栄誉に輝き、1993年に大英帝国勲章も授与されています。みなさんにもぜひ、彼女の演奏を聴いていただきたく思います。

宮本武蔵が説く

「観の目」「見の目」

さて、話は飛んで日本の江戸時代の剣豪、宮本武蔵が書き残した「見ること」についてです。武蔵は見るということについて、「観見二つの見様がある」と言ったそうです。

「目付の事」という覚書のなかで、勝負の立ち会いの際、「観の目強く、見の目弱く見るべし」と言っています(*2)。「見の目」とは通常の目の働き方で、映像として敵の動き方を捉えて把握するものですが、もう1つ、相手の存在を全体的に直覚する「観の目」があり、この目を強くするべきだというのです。これが心眼であり、五感のすべてを使って感じる目です。

その目は「敵近づくとも、いか程も遠く見える目」だと言います。敵を見ようとする「見の目」が強すぎると目が曇り、また相手に意を悟られてしまうので、むしろ心の目である「観の目」を強くすべきだというのです。

この英・日2人のプロフェッショナルの話でお伝えしたかったのは、一芸に秀でた人たちは目や耳を使って見たり聞いたりするのではなく、全身で世界を感じとっているということです。

二元論的な見方を変えない限り

達人の世界に到達しえない

私たちが世の中を知るには目、耳、指などの五感を司る器官を使いますが、通常、見るのは目、聞くのは耳の役割と決めています。ところが彼らは世の中を知るために全身の感覚器官を使い、それらを統合して使う方法を極めていることがわかります。五感全体を研ぎ澄ませることで、常人では感知できない情報をキャッチし、それらをもとに独自の世界を認識しています。それがあるときは芸術表現として感動を呼ぶものとなり、あるときは果し合いの勝者となります。

彼らの認識の仕方は、自分も世界の一部であり、周りのモノと相互に影響を与え合う存在であることを前提としています。五感を研ぎ澄ませて統合していきながら、自分を世界に同調させていきます。自分が世界であり世界が自分になります。あるいは研ぎ澄まされた五感から入ってくる膨大な情報を処理することで、無意識のなかで自分と世界を融合させていると言えます。

それに対して私たちは、自分と世界を「見るものと見られるもの」とに分けることで、それぞれが別の存在だと考えています。主体と客体、観察者と対象という認識の仕方です。この主客二元論による認識の仕方が、主観に左右されない論理による自然の原理の解明や、物質の性質の究明に役立ちました。

今、科学技術が飛躍的に進歩し、すべてのモノやコトがデジタル化されデータ化されてつながろうとしています。デジタル化やIoTは、エヴェリンや武蔵が無意識のうちにキャッチした情報を、われわれ凡人が科学の力を借りてキャッチしようとするための手段となります。いわば私たちにとっての拡張された感覚器官とも言えるでしょう。

しかし今見たように、世界を自分と同じものとして見ることがこの2人のプロフェッショナルの世界認識の仕方だとすると、IoTの時代になりデジタル化によって感覚器官が拡張され、ネットで相互につながれても、二元論的なものの見方を変えない限り、あるいは意識のうえで世界を認識する方法を変えない限り、達人の世界へのレベルアップはできないことになります。

7万年前〜3万年前の「認知革命」と

ネイティブ・アメリカンの教え

昨年ベストセラーになった、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)の『サピエンス全史』(*3)によると、7万年前から3万年前くらいの間に起こった「認知革命」は、人類が世界を認識する方法に対する最初の大革命だと言います。それにより人類は新しい思考と意思疎通の方法を獲得しました。

この新しい方法によって川や木や動物、あるいは敵を認識する方法とは別に、目の前に存在しないことについて語る能力をもつことができ、伝説や神話を創り出し、語り継ぐことができるようになりました。自分たち家族や部族の物語を、自分の存在を支えるものとして世代を超えて語り継ぐことで、1000人を超える人たちが共同生活を営み、部落から都市へと大きな社会を構成していきます。「認知革命」によって物理的な知覚に基づく認識とは別に、1つの共同体の歴史を引き継ぎ、役割を担うという認識が生まれたわけです。

のちにネイティブ・アメリカンや南米の住人となる人々が、ユーラシア大陸から昔は地続きだったベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸を北から南に縦断するという大旅行をしたのは、今から1万年前のこととされています。この気の遠くなるような旅の途中で数々の困難に出あったとき、部族を率いる首長は代々伝わる勇敢な祖先の物語を語り、若者や子供たちの勇気を奮い立たせることで、難関を乗り越えていったそうです。

この大旅行を成し遂げられたのは、伝説や神話を共有することで、困難な現実を栄光ある部族の歴史の一部として理解し、全員を同じ目的に向かわせることができたからです。「認知革命」はその後、国家や企業という組織を生み出していくもとになるわけですが、大旅行の物語に関心のある方はぜひ『一万年の旅路 ネイティブ・アメリカンの口承史』(*4)を読んでみてください。

ネイティブ・アメリカンは、この世界は動き続けるエネルギーの流れで満たされていると考えます。それが立ち止まったときに、目に見える存在として、そこに現れてきます。それらのなかで何千年の単位でエネルギーがとどまり、動かず堂々としたものを岩と呼び、百年の単位で動かないものを樹木と呼びます。数十年単位でエネルギーが止まっているものを人間も含めて動物といいます。

この考え方では、すべての存在の背後にあるのは同じ大いなる「動いているもの」であり、世界中のものは目に見えないエネルギーが姿を変えているだけなのです。人はそれに向けて祈りを捧げるのですが、すべての存在が起源を同じくしていることから、すべてのものに対して敬愛の念を抱くわけです。

こうして振り返ってみると私たちは3万年くらい前から、「認知革命」によって自分と世界を同一化する考え方を獲得していたのです。自分とモノを分類して認識し、対応するのが最初の認知だとすると、第2の認知は同類としての認知です。世界と自分を同じものとして捉える認知の仕方です。

その後のいわゆる科学革命によって、再び自分と世界を分ける方式を進化させ、現代では学問でもビジネスの世界でも、主観を入れず客観的に実証することを正しいとする、科学的な思考方法が主流になってきたわけです。

とは言え、16世紀あたりからそのような考え方が力をもってきたとしても、この科学的思考法はせいぜい500年くらいの歴史でしかありません。ましてや私たち日本人は、モノづくりの原点は「整理整頓、清掃、清潔、しつけ」であるとして、現場と自分自身の品質を一体として高めることをやってきたわけです。自分とモノを極端に分けて考える認識の仕方のほうに、私たちはむしろ違和感を感じるのかもしれません。

IoTがデジタルの無意識世界を

膨大で繊細なものに変える

「デジタル革命」を新たな「認知革命」として、デジタルの力を借りて達人の認知に匹敵する世界を獲得するために、もう一度ネイティブ・アメリカンの考え方を見直してみたいと思います。

世界は私たちの意識上の観察対象ではなく、操作して完結するものでもないということ、私たちは世界の一部であり、さまざまな変化を与えられる存在であると同時に、世界が私たちの思いや活動とともに変化するものであることについて、体験するときではないでしょうか。

すべてはつながっています。たとえば、強い思いで始めたことに予期しなかった事態が起きたとしても、計画に捉われすぎず、できるだけ先入観を入れず、起こったことを素直に受け入れて素直に反応することが大切です。何であれ、起きたこと自体に意味があり、価値があります。二元論ではなく世界を全体として身体全体で理解しようとすると、まさに新たな可能性が開かれます。エヴェリンや宮本武蔵が目指したことを、IoTやAIの恩恵を受けながら追求してみてはどうでしょうか。

吉川英治の小説のなかで、宮本武蔵が師事する沢庵禅師は、「心は本来自由自在であり、何かに捉われていると本来の動きを失ってしまう」と言います。心をどこにも置かないことで捉われから自由になるのだとし、それを「不動心」と言いました。

不動心とは動かない心ではなく、心をとどめないことなのです。今世界を判断するために使っているフレームワークに捉われないこと、そのフレームワークに気づいたら取り外して、心の動きを自由にすることです。

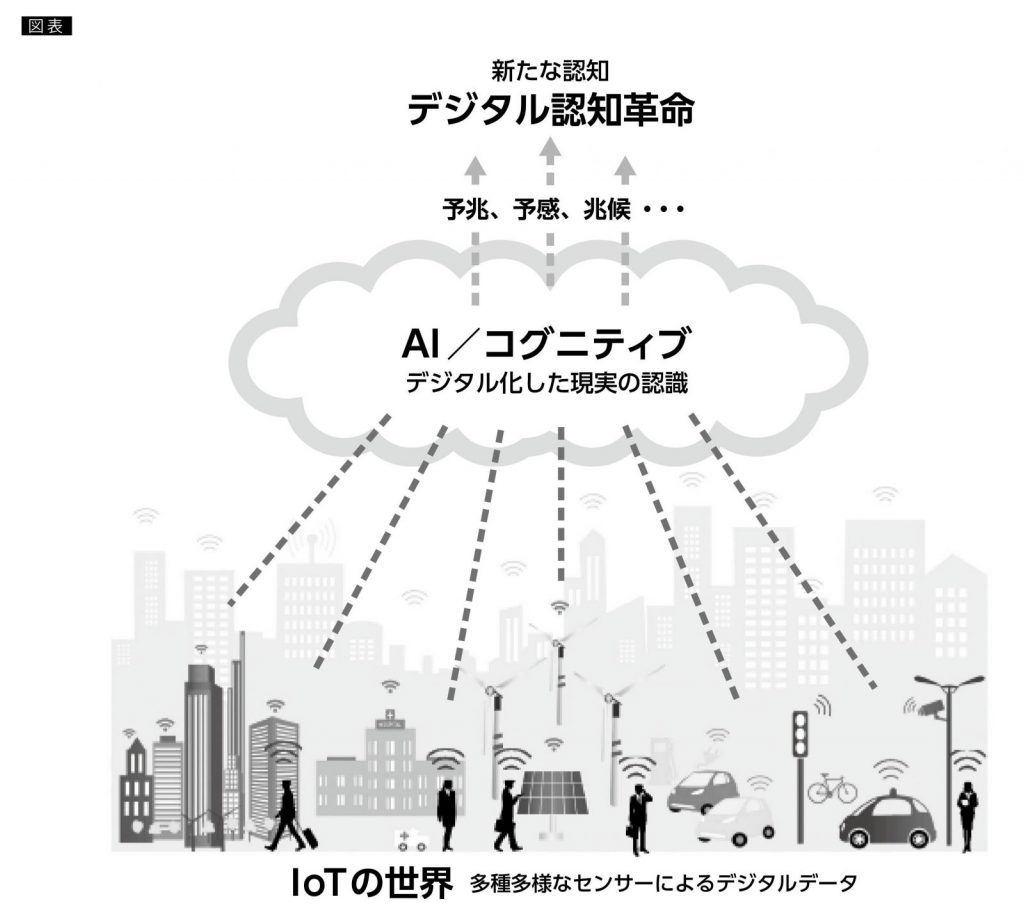

IoTがデジタルの無意識世界を膨大で繊細なものにしてくれます。AIがそこから予兆、予感、兆候を引き出してくれます。さらに、これまでにない認知のフレームを提供してくれるかもしれません(図表)。私たちはそれらさまざまな動きに心をとどめすぎることなく、「間髪を入れず」に判断ができるよう、「不動心」を磨くことを考えましょう。

言葉が矛盾するようですが、無意識を意識化できるよう身体全体を世界と一体化する訓練を積み、さらに新たな認知を無意識化する訓練を重ねることで、今私たちが体験している「デジタル革命」を第2の認知革命にしたいものです。

・・・・・・・・

● 参考文献

(*1) TED講演「エヴェリン・グレニーが『聴き方』について語る」 http://bit.ly/is15_logos001

(*2) 『五輪書』宮本武蔵著、文庫本・単行本各種 (→本の情報へ)

(*3) 『サピエンス全史』ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社 (→本の情報へ)

(*4) 『一万年の旅路 ネイティブ・アメリカンの口承史』ポーラ・アンダーウッド著、星川淳訳、翔泳社 (→本の情報へ)

著者

片岡 久氏

株式会社アイ・ラーニング

アイ・ラーニングラボ担当

1952年、広島県生まれ。1976年に日本IBM入社後、製造システム事業部営業部長、本社宣伝部長、公共渉外部長などを経て、2009年に日本アイ・ビー・エム人財ソリューション代表取締役社長。2013年にアイ・ラーニング代表取締役社長、2018年より同社アイ・ラーニングラボ担当。ATD(Association for Talent Development)インターナショナルネットワークジャパン アドバイザー、IT人材育成協会(ITHRD)副会長、全日本能率連盟MI制度委員会委員を務める。

[IS magazine No.27(2020年5月)掲載]

・・・・・・・・

ロゴスとフィシスの旅 ~日本の元気を求めて

第1回 世界を主客一体として捉える日本語の感性をどのようにテクノロジーに活かすか

第2回 「Warm Tech」と「クリーン&ヘルス」という日本流技術の使い方はどこから生まれるか

第3回 デジタル社会では、組織・人と主体的に関わり合うエンゲージメントが求められる

第4回 技術革新と心と身体と環境の関係

第5回 忙しさの理由を知り、「集中力」を取り戻す

第6回 自分が自然(フィシス) であることをとおして、世界の捉え方を見直す

第7回 生まれてきた偶然を、必然の人生に変えて生きるために

第8回 人生100 年時代 学び続け、変わり続け、よりよく生きる

第9回 IoTやAIがもたらすデジタル革命を第2の認知革命とするために

第10回 デジタル化による激しい変化を乗り切る源泉をアトランタへの旅で体感

第11回 「働き方改革」に、仕事本来の意味を取り戻す「生き方改革」の意味が熱く込められている

第12回 イノベーションのアイデアを引き出すために重要なこと

第13回 アテンションが奪われる今こそ、内省と探求の旅へ

第14回 うまくコントロールしたい「アンコンシャス・バイアス」

第15回 常識の枠を外し、自己実現に向けて取り組む

第16回 人生100年時代に学び続ける力

第17回 ラーナビリティ・トレーニング 「私の気づき」を呼び起こす訓練

第18回 創造的で人間的な仕事をするには、まず感覚を鍛える必要がある

第19回 立ち止まって、ちゃんと考えてみよう

第20回 主体性の発揮とチーム力の向上は両立するか